老九江环城路281号之八 老井好温馨打水是技术活 无奈越来越脏(技術活井臺水井)

前面回忆了吃水与用电,用水怎么办呢?

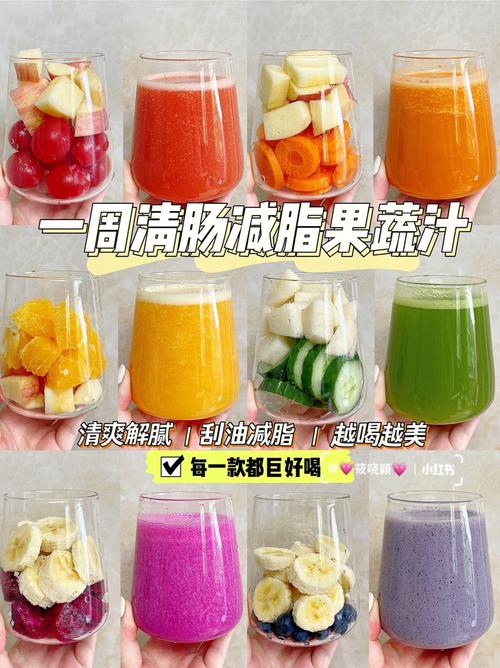

好在有南门湖,洗衣种地浇菜,早期甚至淘米洗菜洗碗筷,说得不好听一直都洗马桶——可是只有几块石头常不够。平日还好,一到星期天或放假就很紧张,就还要感谢那口水井了!

不光我们楼,还有其它几栋楼与马路边的柳家几十户呢!

(有时还有外面闻名而来的),冬天里洗鱼洗肉准备腊鱼腊肉,日常洗衣洗菜淘米做饭,洗猪肠猪心肺,杀鸡杀鸭杀青蛙杀甲鱼,夏天就在井旁提水冲澡,买西瓜八方瓜装在网篼放进井里冰。那井台周围总是嘻嘻哈哈一片热闹,还是钓鱼放小风筝的好地方(大风筝不好放)回想起来好温馨哦,都是在58年前与改开后……

(图1 1963年281号井台边 湖对岸天花宫)

洗澡?现在是大事,以前不算大事,生活条件限制人的卫生习惯。九江冬天还好办,夏天天天要洗。孩子们就到湖里划水带洗澡,男孩或在井边冲澡,胆子大穿个短裤就打一身肥皂。记得1954年吧,“讲卫生”运动提倡淋浴;我父亲喜欢搞点新玩艺,就在廊道墙上挂个大铁桶,装上莲蓬头,就近打井水装里边,搞了个井水“淋浴”;可是上水不容易下水也没有,还是不适用。

女人洗澡,更麻烦了!

所以家家都有大木盆洗澡盆;女人要洗澡了,男人们就出门。等洗完了再回家。说起老九江的脚盆,是很重要的家庭配置。女儿的嫁妆,一大盆一小盆不可少,高级的油漆五六只成套描龙绣凤呢。

如图1里那口水井,虽非古老但很亲切!

我想应当是与281号楼一起在抗战前打的,我家刚搬去时,那四方水泥井台、水泥坡脚和木井架,还是完好的。井栏高约半米,下面圆井筒是砖砌的,井台靠湖的墙脚与老院墙是一体的;后来院墙坏了,但井台墙脚还相对完整呢。到图1的1982年,老井架只剩了竖立的一根木头。

(图2 九江历史老照片洗衣妇 从有遮阳伞看应是专业洗衣的)

想起来在水井打水,也是个技术活。那水井深约七八米,水面跟着湖水走(也是个缺点);冬天水退,水深仅一两米,水面离井口约六七米。夏天涨水,水面最高离井口只约二米。

打井水,各家自备水桶,开头都是小木桶后来也有小铁皮桶,看起来很容易。水浅时还好说,水退到几米就不容易了!

六七米长的软绳栓个圆桶,不管木桶还是铁桶,下去就浮在水面上……您怎么能让它进水呢?有人有办法,将桶口对着水面扔下去;铁桶还好,木桶只能打半桶上来!

我有技巧,先将桶放下去,再手拉长绳手腕巧劲儿一抖,那桶就能在水面一翻,桶口正好扣进水里,当然是个技术活儿!

……木桶与铁桶都挺费劲的,后来不知谁带的头用破篮球,切掉三分之一作桶口,钉个木梁系桶绳,又轻巧又好打水。

(图3 配合欣赏2009年本人拍甘棠湖边的洗衣女)

然而一过30多年,南门湖与那口井再好也经不住岁月的污染!

1950年代初年,那口井公家还安过井盖上锁,虽然主要是提防敌人破坏,但公共卫生运动还定期由卫生所来检查、打“漂白粉”消毒;淘过几次井,淘出过子弹和剌刀。打“漂白粉”要等白色消失后才能用水,而且总有股“漂白粉”味儿——不记得从何时起不打药了,我想大概是上面知道了那消毒药还不如不消毒呢?!

那口井离南门湖也太近了,涨水时才隔几米远,好几年还被淹没了,只有自然土层过滤,实际是相通的。尤其南门湖变成家湖后,与长江水的交流很少,到1970年代后期形同“死水”越来越脏;井水也迅速地变脏,打上来的井水肉眼看得清许多小黑虫,看着都害怕——我是洗澡都不愿下湖了,井水都有点不敢用了。

如今回想,那时的吃水与用水卫生,与当时的儿童多发病极其相关!

一是“拉肚子”、二是发烧、三是“蛔虫”,详细待叙。